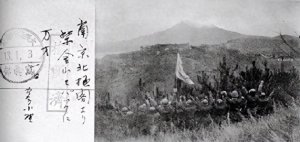

南京保卫战,蒋介石明知不可守而死守,15万重兵10天溃败尸横遍野

南京保卫战,蒋介石明知不可守而死守,15万重兵10天溃败尸横遍野

1937年11月初,主动请缨抗日的川军将领刘湘到南京,拜访了蒋介石和其他高级将领,也专程拜访了湘军名将唐生智。刘湘直截了当地问唐生智对上海、南京战事的看法。唐生智脱口而出:“依我看啊,上海的战事是不能长久打下去的,只能暂时拖住敌人。可以派一个军长或者总司令率领几个师守卫南京,以阻止敌人迅速进军,从而赢得时间,调整部队。”

当时正值抗战初期,淞沪会战已至尾声,谁都知道南京将会成为日本侵略者的下一个目标。从上面的对话看来,唐生智显然是不赞成守卫南京的。然而,正是这个唐生智,在20天后即成为南京卫戍司令长官,南京保卫战失败后更是被指责为“败仗将军”、“逃跑司令,和“沽名钓誉的人物”。

究竟是什么原因,让堂堂国民党陆军一级上将唐生智,在如此短的时间里,态度发生如此重大的改变呢?这还得从“领袖”蒋介石“伟大”的抗战战略说起。

蒋介石是在西安事变中被张学良、杨虎城逼着抗日的,因此从他内心来说,根本不想要跟日本人直接对抗。卢沟桥事变后,蒋介石仍“希望由和平的方法,求得卢事的解决”,但心知肚明日本军阀气焰正炽,不可能觉悟,则战争势不可免。

真正的全面应战,则是从1937年8月13日的淞沪之战。直到8月19日,蒋介石才同意共产党有关红军改编的主张,此时距离西安事变已经过去大半年了。由此可见一斑。那蒋介石采取了怎样“伟大”的战略进行抗战呢?国民党官方的马屁文章称之为“持久消耗战略”,即“以空间换时间”+“敌后游击战”。

这个战略听上去是不是很耳熟,似乎跟毛主席的“论持久战”很相似,但事实上,这个“以空间换时间”不过是个空架子,没有任何具体方案。而且还是白崇禧率先提出来的。基于这一“伟大”战略,蒋介石在上海面临攻击时,决定采取主动出击。这一举措被蒋纬国称为“打破了日本速战速决的企图,造成了中国持久的条件,奠定了最后胜利的基础,拯救了中国的命运。”

可事实上,淞沪会战是抗战期间进行的规模最大、战斗最惨烈的一场战役,葬送了30万中国军队。可以说是热血将士们用鲜血维持了三个月时间。如果这叫“以空间换取时间”,这个代价也未免太大了点。

从某个角度说,南京保卫战是淞沪会战的延续。上海既然守不住,那南京必然也守不住。1937年10月12日,李宗仁由白崇禧陪着去见蒋介石,认为淞沪三角地带,“不宜死守,为避免不必要的牺牲,我军在沪作战应适可而止。”甚至提出可以自动弃守南京,诱敌深入以实行长期消耗战。蒋介石怎么可能听从桂系的劝谏呢?

淞沪会战后,李宗仁沉痛地说:“淞沪之战简直是以我们的血肉之躯来填入敌人的火海。每小时的死伤动辄以千计,牺牲之壮烈,在中华民国抵御外侮的历史上,鲜有先例。”李宗仁由此得出结论,蒋介石“既不能将兵,也不能将将”,一切“以他的一己之意志来统兵作战。”

南京保卫战,无疑也是蒋介石的“一己之意志”。从“九一八”以来,蒋介石一直都在败退,原本他想借淞沪会战让自己的嫡系部队一展威风,结果还是惨败。他害怕下令不战而放弃南京,会被指责为投降和卖国,所以希望在南京进行一场象征性的短暂抵抗。为此,蒋介石连续召开了三次高级幕僚会议,但始终没有一个人愿意承担守卫南京的任务。

唐生智提出派一个军长或总司令,带几个师或几个军就行了,要不从前方下来的人中间派一个人守,或者让南京警备司令谷正伦守也可以。这一提议被蒋介石断然拒绝,理由是那些人资历都不够。为此,蒋介石还使上了他惯用的“无赖”手段,称实在没人他就自己守。

蒋介石的目的其实很明显,他就是想要让唐生智来当这个南京守城官。唐生智在北伐中曾担任国民革命军第八军军长,也算是一方诸侯,且立有战功。蒋介石曾当众夸奖说:“唐孟潇有军事天才,我不及他。”然而,由于唐生智曾两次倒蒋,蒋介石一直让他出任一些闲职。

让唐生智担任南京守城官,对蒋介石来说,实在是再有利不过了。如果仗打得漂亮,那对于提升他老蒋的气势大有帮助,更能凸显出他坚持守卫南京的明智。即便守不住,也可以推唐生智出来背锅。唐生智足够资历,且此前已失去兵权,内心也渴望这样一个机会。

果然,在最后一次高级幕僚会议上,唐生智自告奋勇说:“军人以身许国,当此危难之际,何能畏难以求苟安。如果委员长没有预订人来担任,我愿负此责任,誓与南京共存亡。”何应钦附和,“孟潇兄愿意担任,是最适合没有的了。”

大家都没有异议,唐生智被任命为南京卫戍司令长官,罗卓英、刘兴为副司令长官。蒋介石把他的精锐部队全部调到了南京城,其中有:王敬久的八十七师、孙元良的八十八师、宋希濂的三十六师、叶肇的六十六军,以及桂永清的教导总队。整个守备南京的部队达到15万人,基本上全是德械师。

唐生智到任后,即在青龙山、紫金山各处层层设防,而以南京城为核心,构成环形防御背水阵。并封锁南京浦口间水上交通,把船只都集中在北岸,以示必死。

然而,这样的拼死抵抗并没有带来好的结果。日军攻打南京时,陈诚所属各部,胡宗南、周碞等部退往广德,反倒是装备较差的川军各部在进出广德、泗安地区,积极抵抗。广德、泗安的蒋介石嫡系部队坐视日寇从眼前经过,南京岌岌可危,无动于衷,蒋介石也不命令这些部队侧击,甚至连扰乱性进攻也未采取。

仅仅坚持到12月12日,日军攻进南京城,国民党军队眼看就要遭全军覆灭的危险,唐生智这才慌忙下达突围的命令,并给15万官兵指定了不同的突围路线。于是,一声令下,官兵们纷纷各自逃生,一齐涌向下关。

下关一带,到处都是溃退的士兵,大家都抱着要过江逃难的目的乱窜。会游泳的士兵还好一些,不会游泳的人,有的拖一张桌子,有的拖一条板凳,有的抢一块木板,就往江北游。下关一带,哪里有供十多万人使用的桌子、板凳?他们往往为争一条板凳或一张桌子互相残杀。到达江心,许多桌子、板凳翻了,士兵们纷纷落水,于是长江里到处漂着士兵们的尸体,真是惨绝人寰。

而唐生智本人,早就给自己预留了逃生的船,顺利逃之夭夭了。

南京守军在保卫战中,总共损失了多少兵力日本作家古屋奎二认为“在南京保卫战中,中国军伤亡超过了六千人”。这应是对中国军队战场伤亡人数的保守的估计,相信在战斗中伤亡的实际人数约为1万名左右。而日本国际画报社对于攻占南京的“战绩”则称,“敌方战死八万四千人,被俘一万五千人”。这10万人左右大约是中国军队在战斗和非战斗中损失的总人数。

依据中国方面可靠的档案和回忆资料,现可查得,仅第160师、36师、88师、宪兵部队、第2军团、第74军、教导总队个7单位,已共损失近7万人估计全部守军的损失亦当在10万人左右。守卫南京的15万大军,总共损失了10万人,致使多数部队已不成建制,短时间内无法恢复战斗力。尤其令人痛心的,是在损失的10万人中,约有9万人,系于放下武器后被屠杀。

随着南京城破,日寇在城内进行了惨绝人寰的大屠杀,这一战的教训是极其惨重的。为什么蒋介石在明知道南京守不住的情况下,还要冒着这样大的风险去进行这样一场抵抗呢?

时任十四师参谋长的郭汝瑰回忆称,所谓南京时国民政府首都,国父陵寝所在之地,不能不战而退的说法,从军事上看是不值一顾的。明知要吃亏,只为争面子而战,不符合消灭敌人,保全自己的原则,知兵之将是绝对不干的。

这段话透露两层意思。

首先,蒋介石决意要守南京,有“为争面子而战”的意味在里面。在这一点上,蒋委员长无疑是“贯彻始终”的,直到在解放战争中败退台湾,他老人家从来都是“在意一城一地之得失”,更遑论政府首度了。

其次,蒋介石绝非“知兵之将”。李宗仁说他“固不知彼,连自己也茫然不知”,冯玉祥说他“实在既不知彼,又不知己”。事实上,蒋介石对用兵的“无知”,可能超过了他们的想象。八一三事变当天,蒋介石还在问张治中“十五门重榴炮与五百磅之炸弹”能不能“破毁”日本军营呢?要知道,蒋介石在保定军校及日本留学时,学的还都是炮兵。

其实,郭汝瑰还有另一层意思没有表露,那就是蒋介石根本没有想到,15万大军守南京,居然只能坚持那么点时间。而南京失守带来的伤亡,更是他始料未及的。那是因为,南京城的城防工事,是在他信任的德国军事顾问指导下构筑的。

后来的武汉会战前,陈诚原本还想按照这样构筑城防,已升任五十四军参谋长的郭汝瑰当众提出,这个作战方案,实际上是步南京战役之后尘,一旦失利,我军将士就要下河吃水了。

郭汝瑰

争面子又不知兵,即是蒋介石决意要守南京的最浅层原因。再深一层,则出自张群提出的一个方针:抗战必亡,不战亦亡,战而后和,和而后安。

张群的意思其实就是纯纯的卖国主义。他认为抗战肯定是打不过的,不打又堵不住国人的口,那就不如试着打一仗,打败了也好“名正言顺”地谈和。蒋介石表面上不说,但在其内心,显然是倾向这一套的。

从最初扭扭捏捏答应领导全国抗日开始,直到1941年12月9日,美国宣布对日作战的第二天,蒋介石政府才正式对日本宣战。在这之前,蒋介石跟日本人之间的勾勾搭搭从未停止过,即便是在汪精卫做了汉奸之后,蒋介石的代表还在秘密跟日本人接触。

在南京保卫战前,德国大使陶德曼到南京见蒋介石,试图由德国出面调停。陶德曼转达了日本所提停战条件六项:(一)承认伪满、内蒙独立;(二)扩大《何梅协定》,规定华北为不驻兵区域;(三)扩大《淞沪协定》非武装区;(四)中、日经济合作;(五)中、日共同防共;(六)根绝反日运动。

蒋介石曾咨询白崇禧、唐生智、顾祝同、徐永昌等人的意见,这些人均表示可以接受。电询阎锡山,他也表示赞同。蒋介石向陶德曼表示,可以将以上条件作谈判基础,但对日本人不敢信任,日本说话可以不算数,德国是好朋友,要求德国担任调人到底。

据宋希濂回忆,蒋介石曾告诉他的侍从秘书萧自诚,德国希望中国参加反共反苏阵线,不愿中日间的战争演变为长期性的,因此他猜测,和平谈判的可能性颇大。蒋介石在九一八事变后,就曾寄望国际联盟调停,谁曾想过去了那么些年,委员长的思想还是没有进步。

至于德国的调停最后为什么没成功,据郭汝瑰回忆,日本人要求承认“伪满洲国”,让蒋介石很伤脑筋。如果要让他默认成立一个“伪满洲国”还可以,但要他黑字写在白纸上,他又不干了。既想要求和,又不愿担“汉奸”的骂名,这就是蒋介石的一贯作风。不过日本人当时气焰正盛,又哪里会听蒋介石讲什么条件呢。

张学良后来在美国跟吕正操见面时,还曾表示,如果不是日本海军跟路军较劲,出兵攻打上海,威胁到蒋介石的江浙老家底,蒋介石是会同意让出黄河以北的,甚至会甘于守一个南宋式的偏安王朝。

张学良提到的蒋介石的江浙老家底,或许也是老蒋集中力量打了淞沪会战后,还决意要守南京的另外一个原因。

蒋介石的起家,离不开在背后支持他的江浙财团。尽管随着蒋介石独裁统治的加强,四大家族官僚资本的形成,江浙财团在经济上逐渐失去主导地位,它们中许多银行和企业被兼并,逐步地沦为“四大家族”官僚资本的附庸。但江浙财团聚拢的财富,即便被四大家族兼并,其基地仍在江浙地区。守卫这片区域,也等同于守卫四大家族的利益。

在南京保卫战发生的年代,中国军队去守一个明知道守不住的首都,这本身就充满了悲剧性。南京保卫战在“短期固守”的战略决策下,中国军队损失如此惨重,与高层决策者的战略部署和指挥失误密切相关。

遗憾的是,有那么多热血的爱国将士,以及无辜的民众,牺牲了。而那些决策的高层,却早早就跑去了大后方,前线发生的一切,似乎与他们无关。

参考资料

《郭汝瑰回忆录》,郭汝瑰,中共党史出版社

《鹰犬将军·宋希濂的自述》,宋希濂,中国文史出版社

《蒋介石评传》,李敖,中国友谊出版公司

《李宗仁回忆录》,李宗仁,广西文史资料专辑

《南京保卫战中国军队撤退时损失惨重原因浅析》,曹冰冰, 朱正业,天中学刊

《试论南京保卫战研究中几个有争议的问题》,孙宅巍 ,民国档案

《唐生智与南京保卫战》,孙宅巍,抗日战争史论文集——中国现代史学会第四、五次学术讨论会论文选

-

- 俄罗斯灵媒真人秀通灵之战:亚历山大

-

2023-11-17 03:23:37

-

- 公务员考试三不限是什么意思?

-

2023-11-17 03:21:21

-

- 南京保卫战

-

2023-11-17 03:19:04

-

- 南京军区1981年大阅兵奇观:金陵点兵,两任司令员共同检阅部队

-

2023-11-17 03:16:49

-

- 安徽“拖累”了长三角吗?

-

2023-11-17 03:14:34

-

- 00年本命年是哪一年

-

2023-11-16 16:45:01

-

- 深陷资本对赌泥潭,浏阳河酒“抢公章”闹剧下的控制权之争

-

2023-11-16 14:39:06

-

- 核电站主要用来干嘛?核电站是什么它有什么作用?

-

2023-11-16 14:36:50

-

- 这届双十一,美团比淘宝更“拼命”

-

2023-11-16 14:34:34

-

- 想让 Mac 不再“人人喊打”,苹果需要解决哪些问题?

-

2023-11-16 14:32:18

-

- 李宁是时候“告别”国潮了

-

2023-11-16 14:30:02

-

- 你的智能座驾离“变形金刚”还有多远?

-

2023-11-16 14:27:46

-

- 小米汽车终于要来了!我被它的颜值打动了。。。

-

2023-11-16 14:25:30

-

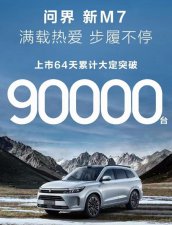

- 开了 5 天问界 M7 后,我才明白为啥它订单能破 9 万。

-

2023-11-16 14:23:14

-

- 酒水直播战役背后,警惕虚假繁荣

-

2023-11-16 14:20:58

-

- 百亿项目几乎停滞,正威何以「落」平阳?

-

2023-11-16 14:18:42

-

- 哪些手机有红外遥控功能(支持红外遥控品牌推荐)

-

2023-11-15 13:47:36

-

- 欧盟外长会议在布鲁塞尔举行,重点讨论巴以局势与俄乌冲突议题

-

2023-11-15 01:57:48

-

- 疑遭恐怖袭击!俄罗斯一列车 19 节车厢脱轨!曾传出爆炸声

-

2023-11-15 01:55:32

-

- 大中城市联合招聘高校毕业生秋季专场推出77场特色服务活动

-

2023-11-15 01:53:17

立陶宛和中国发生了什么矛盾 与中国断交事件怎么回事

立陶宛和中国发生了什么矛盾 与中国断交事件怎么回事 刘浩存人血馒头是什么事件,其母亲因教学不当致人一级伤残

刘浩存人血馒头是什么事件,其母亲因教学不当致人一级伤残 十大中国最富的村子排行榜,天下第一村华西村位居榜首

十大中国最富的村子排行榜,天下第一村华西村位居榜首 世界上公认的十大美女排行,奥黛丽·赫本/费雯丽/苏菲玛索当之无愧

世界上公认的十大美女排行,奥黛丽·赫本/费雯丽/苏菲玛索当之无愧 世界十大禁止游戏,不要轻易尝试(灵异)

世界十大禁止游戏,不要轻易尝试(灵异) 网络语螃蟹女是什么意思,横行霸道就会要钱的田园女

网络语螃蟹女是什么意思,横行霸道就会要钱的田园女 中国十大珍稀动物排行榜,第一名也太憨厚可爱了

中国十大珍稀动物排行榜,第一名也太憨厚可爱了 冰火两重天怎么玩,一种舒服到了极致的玩法(未成年勿入)

冰火两重天怎么玩,一种舒服到了极致的玩法(未成年勿入) 苏州旅游必去十大景点(苏州市十大旅游景点)

苏州旅游必去十大景点(苏州市十大旅游景点) 李贺最恐怖的一首诗,经典鬼诗《苏小小墓》

李贺最恐怖的一首诗,经典鬼诗《苏小小墓》