荀彧是怎么死的 (荀彧何时死)

荀彧是怎么死的 (荀彧何时死)

初平二年,(荀)彧去绍从太祖。太祖大悦曰:“吾之子房也。”

荀彧是曹公的左右手,被称为“我之张良”的首席智囊。荀彧背弃袁绍,自东郡追随曹公,栉风沐雨二十载,屡建奇功。陈寿作《三国志》,柱国文臣传(魏书十)中,荀彧名列榜首。

但建安十七年(212),荀彧却突然暴死,死前曾阻止曹公进爵“魏国公”,导致君臣关系僵化,最终引发无数猜测。

荀彧之死,并非荀彧与曹公的矛盾,而是曹公与汉廷的矛盾。遍览三国志,可发现荀彧的政治立场完全是“汉臣”,始终“尊奉天子”;甚至在曹公与汉廷矛盾日益加深的情况下,

荀彧还曾参与谋杀曹公。

谈荀彧的立场变化始末,先要从荀彧的

“政治主张”谈起。

奉主上以从民望

建安元年(196)曹公迎天子赴许县前,出现了两种不同声音。

一种以

毛阶为代表,即

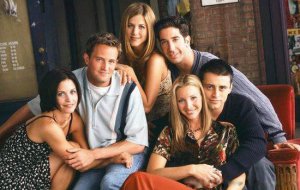

“奉天子以令不臣”。即曹公为主,汉帝为辅。行霸道,用霸术,曹氏布武天下,做齐桓、晋文。

“宜奉天子以令不臣,脩耕植,畜军资,如此则霸王之业可成也。”太祖敬纳其言,转幕府功曹。--《魏书十二》

另一种以

荀彧为代表,即

“奉主上以从民望”。即天子为主,曹公为辅。恪守臣礼,辅助天子行王道,做周公、霍光。

(荀)彧劝太祖曰:“奉主上以从民望,大顺也。”--《魏书十》

还有一种,是“挟天子以令诸侯”。时人用来评价郭汜、李傕的凉州霸府。后被诸葛亮等人用来骂辱曹公。这句话的政治水平最低,比荀彧和毛阶差到不知道哪里去了。

建安元年(196),曹公真实想法已无从得知。而毛阶和荀彧的战略方针,在执行的初始阶段,并无差异。前半句都是“奉天子”。

差异在后半段,到底是

“令不臣”还是

“从民望”。

曹公势力膨胀前,与荀彧有过一段长时间的蜜月期。从建安元年(196)到建安十四年(209)。

建安元年,荀彧以

侍中守尚书令,大约相当于

国务院办公厅主任,是曹公在汉廷安插的最得力眼线。荀彧不明就里,尽心辅佐汉室。在曹公眼中,这等同于辅佐自己。君臣二人此时还了无嫌隙。直到建安五年的“衣带诏”事件。

衣带诏

建安五年(200)正月,官渡之战前夕。刘备叛逃徐州,杀刺史车胄自立,与袁绍遥相呼应,还连续击败曹公大将王忠、刘岱。曹公彻查刘备党羽,揪出以董贵妃父亲

董承为首的反曹势力。车骑将军董承,长水校尉种辑、将军吴子兰,将军王子服等人皆伏诛。汉帝下场更加凄惨。荀彧把一切都看在眼中。

衣带诏事件,是曹氏霸府和东汉朝廷的矛盾激化反映,由来已久。自建安元年(196)起,曹氏天下布武的野心就日益猖獗,五年间,东征吕布,收降刘备,鏖战袁术,曹氏哪曾把天子放在眼中?刘协年龄日渐长大,与曹公的矛盾日胜一日,最终以衣带诏形式爆发。

车骑将军董承,董贵妃之父,献帝国丈

董承诛死,董贵妃自尽。伏皇后和国丈伏完惊惧交加。

汉帝并没有放弃夺权之路,又写了一封密诏,号召天下士子反曹。

而这封密诏,是写给尚书令荀彧的。

国丈伏完将密诏交给荀彧。荀彧的态度很值得玩味,是“恶之,隐而不言。”

帝方为报怨。(伏)完得书以示(荀)彧。彧恶之,久隐而不言。--《献帝春秋》

荀彧得到汉帝密诏后,并未将此事报告曹公。以此逻辑倒推,荀彧的

“恶之”,应该翻译成

“反感曹公”,因此隐而不言。

曹公对此未必一无所察,很快用

华歆代替了荀彧,撤掉荀彧的尚书令职位。

尚书令华歆

华歆早年在豫章郡(今江西南昌)割据。孙策来袭,华歆降。策死,华歆又侍奉孙权。曹公在官渡,以汉廷名义征召华歆,华歆又离开孙权转投曹操。此人政治操守可见一斑。

华歆转投曹公的时间很有趣,是

“曹公在官渡”时。此时恰好是建安五年(200),即衣带诏事件同一年。因衣带诏正月爆发,所以征召华歆是此事之后。曹公当时和荀彧尚处于蜜月期,官渡之战,荀彧多有建策。

太祖在官渡,表天子徵(华)歆。--《魏书十三》

建安十四年(209),

荀彧被一撸到底,尚书令也被没收了,由华歆接任。给了荀彧一个侍中、光禄大夫。让荀彧滚蛋养老。

侍中和光禄大夫,都是位阶高,但无固定职务和统御的闲散官员,说穿了就是失势的冗官。侍中还好,如果皇帝派遣重要差事,侍中还能有些威权;光禄大夫就完全是养老专用了。

侍中,比二千石。本注曰:无员。掌侍左右,赞导众事,顾问应对。

光禄大夫,比二千石。本注曰:无员。凡大夫、议郎皆掌顾问应对,无常事。--《后汉书 百官志》

看魏蜀吴三国,

历任光禄大夫都是些无所事事的混子。

比如曹魏的杨彪(杨修之父),先做光禄大夫,后升三公,这属于标准的冗官升迁途径,安置名流用的。比如曹魏的

张缉,张皇后她爹,

靠着女儿陪皇上睡觉当的光禄大夫。还有曹魏的王夔,王皇后他爹,继任光禄大夫,又是个靠女儿陪睡做官的。再比如季汉的谯周,来敏,甚至本传都不讳言:“虽不与政事,以儒行见礼。”诸如此类。

可见,荀彧在建安十四年(209)已完全失宠,成了曹公眼中“多余的人”、成了曹公心目中的“官场混子”。

昔日的白月光,红玫瑰,怎么就成了今日的饭粘子,蚊子血?这须要提到伏皇后父亲,当年联络荀彧抗曹的伏完。

伏后之祸

建安五年,董承伏诛。献帝通过伏完联络荀彧抗曹,荀彧隐而不言。伏完又联络小舅子樊普,不料樊普事后向曹公举报。

伏完在建安十四年(209)已死。曹公看到名单上竟有荀彧的名字,大惊失色。和荀彧对质,荀彧挠着脑袋说:“伏完的事儿,我之前告诉过你了,是你自己忘了。”曹公暴怒:“这难道是小事儿?我还能忘了?!”从此,曹公对荀彧彻底失去信任,只维持个面子上客气。

(荀)彧阳惊曰:“昔已尝为公言也。”太祖曰:“此岂小事而吾忘之!”彧又惊曰:“诚未语公邪!……”彧无对,谢阙而已。太祖以此恨彧,而外含容之,故世莫得知。--《献帝春秋》

伏完死于建安十四年(209),前一年爆发了赤壁之战。

而荀彧本传包括裴注,记载荀彧最后一次给曹公出谋划策,恰好是赤壁之战同年的荆州征伐(208)。自此之后,荀彧便不见记载,直到建安十七年荀彧暴死。

华歆传,只记载官渡之战同年(200)华歆入曹营,先为议郎,后从尚书迁尚书令,还特意提了一句:代替荀彧做尚书令。但是具体时间无考。

歆至,拜议郎,参司空军事,入为尚书,转侍中,代荀彧为尚书令。--《魏书十三》

可知,华歆代替荀彧做尚书令,当为建安十四年(209),伏完事件爆发之后。这年,也是荀彧彻底失去信任,成了曹公眼中的“官场混子”“意志不坚定的职场油子”“睡在身边的赫鲁晓夫”的同一年。也清楚解释了,为什么建安十四年之后、到荀彧死前,荀彧完全消失于记载。

华子鱼,渊清玉絜,有礼有法。然观其所为,谬之甚矣

提到继任尚书令华歆,不得不多讲一句。荀彧死后第三年(214),华歆奉命捉拿伏后。汉帝把皇后藏在皇宫中的夹壁墙内。

华歆当时已年近六旬,不顾老迈的身躯,一马当先,身先士卒,率领虎贲甲士砸碎了宫墙,把伏后揪出来勒死。

(曹公)又以尚书令华歆为郗虑(御史大夫)副,勒兵入宫收后。闭户藏壁中,歆就牵后出。时帝在外殿,引虑于坐。(伏)后被发徒跣行泣过诀曰:“不能复相活邪?”帝曰:“我亦不知命在何时!”----《后汉书 皇后纪第十-下》

看看,这才是曹公眼中合格的尚书令,这才是尚书令该干的活儿。荀彧活着的时候,自己那个尚书令都快干成“敌后特工”了:吃曹公的饭,穿曹公的衣,却替汉帝拆曹公的台。屁股都不知道歪到哪里去了。

以忧薨

建安十七年(212),荀彧挂着光禄大夫的闲散职称,奉命去寿春劳军。暴死,年仅50。若按今天的实岁标准计算,年仅49。

荀彧之死,绝非正常死亡。而是被杀或自杀。因为荀彧本传对死亡原因的记载,是

“以忧薨”。

这三个字,是官修史辞令下,对

“非正常死亡”的一种固定书写格式。两汉时期,“忧死”是形容“被逼自杀”写法。比如何进兄弟逼杀灵帝生母董太后,太后忧死。连菜市场大妈都知道太后怎么死的(民间归咎何氏)。

何进遂举兵围骠骑府,收重,(董)重免官自杀。(董)后忧怖,疾病暴崩,在位二十二年。民间归咎何氏。--《后汉书 皇后纪第十-下》

类似写法还有什么

“精神病发作死”(狂疾暴死)。比如刘璋的哥哥刘瑁,在曹公的挑拨离间下,被刘璋所杀。

(曹公)加(刘)璋振威将军,兄(刘)瑁平寇将军。瑁狂疾物故。--《蜀书一》

荀彧死因,说法极多。“空食盒”是最常见的。实际操作中,根本没那么斯文,也没那么麻烦。荀彧作为一个曹公眼中失宠多年的“官场混子”,很可能是直接赐毒药,甚至出现华歆“毁墙牵出勒死”那种斯文扫地的手段。空食盒,不过是后人替荀令君寄托的一种美好想象罢了。

空食盒的出处,来源于东晋的孙盛。孙氏的《魏氏春秋》记载,咸熙二年(265),荀彧被追封为太尉。咸熙是曹魏最后一个年号,司马炎都快登基了,离荀彧之死也过去半个多世纪了。

秉忠贞之诚,守退让之实,荀令君取祸由此始

荀彧死时,汉朝还没亡;荀彧被追封太尉时,魏朝都快亡了。追封的太尉看上去就更加讽刺了;也不知道追封的是魏朝的太尉还是汉朝的太尉,如果是魏朝的太尉,那真可以拍成黑色喜剧了。

荀彧吃曹公的饭,穿曹公的衣,却勾结汉帝,谋害曹公;最终落魄身死,贻笑天下。陈寿也不讳言:荀彧有才华,但不明世事,政治嗅觉跟不上自己的脑子。

荀彧清秀通雅,有王佐之风,然机鉴先识,未能充其志也。--《魏书十》

陈寿还很恶趣味的撂了一句:荀彧有

王佐之风。

曹操是魏王,荀彧是魏王的左右手,当然有王佐之风。可惜,曹操称魏公的时候,恰恰是荀彧出面阻挠的。这么看来,“王佐之风”真是讽刺到无以复加了。

再看看荀彧的侄子

荀攸是怎么做的。

於是,中军师陵树亭侯【荀攸】、前军师东武亭侯锺繇、左军师凉茂、右军师毛玠、平虏将军华乡侯刘勋、建武将军清苑亭侯刘若、伏波将军高安侯夏侯惇、扬武将军都亭侯王忠、……等劝进。--《魏书》王沈版

建安十八年(213)

《魏公劝进表》中,荀攸签字顺序排第一。这才是脑子清醒的人该做的事儿。

荀彧身为叔父(其实荀彧年纪略小于荀攸),政治嗅觉还不如小辈儿。从白月光干到饭粘子,从红玫瑰干到蚊子血;官场失意,晚景凄凉,借用《蜀书十》的赞语:

览其举措,迹其规矩,招祸取咎,无不自己也。

我是胖咪,头条号历史原创作者。漫谈历史趣闻,专注三国史。从史海沉钩中的蛛丝马迹、吉光片羽,来剖析展开背后隐藏的深意。感兴趣的读者朋友可以加关注,我会定期更新原创三国类文章。

-

- 古代你的称呼有哪些(古代竟然有8个字指代你)

-

2023-03-17 01:43:58

-

- 武则天墓为什么不能挖(武则天墓到现在为什么没人挖不动)

-

2023-03-17 01:41:52

-

- 十五国风是指(西周时期出现的十五国风是指)

-

2023-03-17 01:39:45

-

- 古巴比伦王国历史(古巴比伦王国为什么消失)

-

2023-03-17 01:37:39

-

- 古代数学家有哪些(有史以来最杰出的26位数学家)

-

2023-03-17 01:35:33

-

- 古代美男子排行榜(分享我国古代美男子前10位)

-

2023-03-17 01:33:27

-

- 古代建筑名称大全(我国古代10大著名建筑分享)

-

2023-03-17 01:31:20

-

- 同为唐初名将,程咬金的国公爵位可世袭,秦琼的为何却不能?

-

2023-03-17 01:29:14

-

- 刘备手下五虎上将是哪几个

-

2023-03-13 22:46:22

-

- 刘备的外貌和性格特点

-

2023-03-13 22:44:16

-

- 刘备封为谁五虎将之首(五虎将关羽看不起黄忠)

-

2023-03-13 22:42:11

-

- 刘备为什么叫大耳贼(大耳贼是谁称呼刘备的)

-

2023-03-13 22:40:05

-

- 历史事件是什么(历史事件是什么意思)

-

2023-03-13 22:38:00

-

- 刘邦把儿子踢下马车

-

2023-03-13 22:35:54

-

- 诸葛亮为什么要害赵云 为了独揽政权(老臣赵云是阻碍)

-

2023-03-13 22:33:48

-

- 吕布是曹操的手下吗(吕布手下猛将排名)

-

2023-03-13 22:31:43

-

- 武则天相貌复原图曝光 长相美丽端庄神似某位女明星

-

2023-03-13 22:29:37

-

- 刘邦在战败出逃时,()将自己的亲儿子推下车(刘邦大军将项羽及其部下包围在)

-

2023-03-13 22:27:32

-

- 历史上的虎父犬子(虎父犬子的例子)

-

2023-03-13 00:51:45

-

- 康熙为什么会出现九子夺嫡

-

2023-03-13 00:49:40

美国最无能的五位总统 比特朗普还让人生气

美国最无能的五位总统 比特朗普还让人生气 十大元帅十大将军排名有哪些 开国十大元帅十大将军排名介绍

十大元帅十大将军排名有哪些 开国十大元帅十大将军排名介绍 开国十大元帅十大将军排名,军衔最高的20人(朱总司令第一)

开国十大元帅十大将军排名,军衔最高的20人(朱总司令第一) 世界上最快的摩托车,道奇战斧最高时速676Km/h(售价600万元

世界上最快的摩托车,道奇战斧最高时速676Km/h(售价600万元 武则天外貌3d复原图,英气十足的俊俏自带一股王者风范

武则天外貌3d复原图,英气十足的俊俏自带一股王者风范 古代四大美女古尸复原图 杨玉环真实长相图片

古代四大美女古尸复原图 杨玉环真实长相图片 美剧排行榜前十豆瓣评分高 男人必看十大美剧

美剧排行榜前十豆瓣评分高 男人必看十大美剧 四世三公是什么意思,四世三公相当于现在什么官

四世三公是什么意思,四世三公相当于现在什么官 目前中国围棋十大高手排名 第十位居然是一名女棋手

目前中国围棋十大高手排名 第十位居然是一名女棋手 日本春宫图 古代日本的令人震撼的性姿势

日本春宫图 古代日本的令人震撼的性姿势