泄漏、故障、火灾……太空遇险怎么办?

泄漏、故障、火灾……太空遇险怎么办?

本文转自【中国航天报】;

近日,国际空间站上的 2 名俄罗斯航天员有点郁闷:他们先是因为舱外航天服出故障,被迫推迟舱外行走,后来又遭遇了联盟 MS-22 飞船异常泄漏,不仅出舱任务继续推迟,就连明年 3 月能否乘坐这艘飞船安全回家都不能确定了。回顾载人航天史,航天员在太空中经历过哪些险情?科研人员和航天员为此制定了哪些防范措施和应对预案?

航天器泄漏很危险

航天器在近地轨道上高速运行,必须采取符合相关标准的密封措施,毕竟宇宙真空环境的温湿度、压力、辐射状况等都不允许人体直接暴露。载人飞船返回地面时,需要高速穿越地球大气层,严酷恶劣的外部环境也要求航天器保持良好的密闭性。因此,任何涉及航天器泄漏的迹象都会引发高度关注和迅速处置,避免酿成惨剧。

俄罗斯联盟 MS-22 飞船发生异常泄漏

最近这次联盟飞船泄漏事件能够被及时察觉,是因为航天员在即将出舱前发现冷却回路中的压力传感器读数异常偏低。不久,机械臂上的摄像头拍摄到,大量冷却液通过小孔飞撒向太空。俄美等国的专家们正在分析事故原因,重点研判该飞船能否在没有冷却液的情况下完成着陆返回任务,如果不能,俄罗斯将及时发射救援飞船。

事实上,在过去的半个多世纪里,国外载人航天器遭遇过多次泄漏险情,曾危及航天员生命。

2018 年 8 月,俄罗斯飞控中心检测到国际空间站舱内出现微量气体泄漏,空间站内的压力传感器也发出警报。6 名航天员排查发现,与空间站对接的联盟飞船轨道舱舱壁上竟有 1 个 1.5 毫米直径的孔,如果不及时处理,空间站内的氧气有可能在 18 天内耗尽,引发致命后果。航天员使用特殊材料紧急封堵小孔后,俄专家经过研究,排除了太空碎片或微小天体等撞击造成孔洞的可能,进而怀疑是美国航天员钻孔破坏俄飞船,由此引发了轩然大波,两国至今各执一词。

如果飞船异常泄漏发生在返回舱,情况无疑更加危险。1971 年苏联联盟 11 号飞船返回地球过程中,3 名航天员不幸牺牲。调查显示,当时飞船返回舱的压力阀发生故障,导致空间较小的返回舱内空气快速泄漏。在航天员还来不及反应时,舱内严重失压,引发航天员急性缺氧窒息。

那次悲剧显示早期飞船内部设计不合理,苏联航天单位迅速提高了联盟飞船的安全性指标,增加了 1 套生命保障系统,并规定航天员在上升、返回阶段必须穿上特殊航天服,一度将乘员从 3 人减为 2 人,直到各项改进措施把飞船的安全性提升到新水平。

此外,美国两架航天飞机的悲剧也是密封不当造成的。1986 年挑战者号航天飞机升空不久后,密封圈失效,固体助推器的热气异常冲击外部燃料箱,引发连锁反应,最终爆炸。

2003 年哥伦比亚号航天飞机外部燃料箱上的绝缘泡沫掉落,击中了左侧机翼前缘,埋下隐患。当航天飞机再入大气层时,已失去密封性,高温气体窜入机翼内部并引发液压、控制系统等故障,导致解体。惨剧发生后,美国宇航局加大了对隔热瓦的检查力度,以至于航天飞机在返回前需要绕着国际空间站飞一圈,以便驻站航天员仔细检查其外部隔热瓦是否受损。

航天服修补盼换新

在太空中,任何微小的异常都有可能引发重大事故,航天员出舱必穿的舱外航天服就是如此。2016 年 1 月,美国航天员科佩拉执行舱外任务期间,遭遇头盔漏水危机,被美国宇航局定性为 " 潜在生命威胁事件 "。

国际空间站航天员回舱 " 除水 "

意大利航天员帕米塔诺同样曾遭遇头盔漏水,而且漏水量是科佩拉的 4 倍。水在失重环境下一度 " 全面包裹 " 帕米塔诺的五官,让他难以呼吸,也无法听清无线电紧急沟通信息。如果不是同事们受过应急抢救培训,协助他及时返回了气闸舱,那么很可能会造成严重后果。

事故调查表明,水分离器中的无机材料导致滚筒孔堵塞,水滴被迫溢出,进入通风口回路中,大量悬浮在头盔内部。针对有关缺陷,美国宇航局对舱外航天服的水分离器进行改进,尽量避免堵塞情况,又在头盔内部增加了 " 吸收垫 ",插入备用呼吸管。后来,又有航天员遭遇了漏水意外,但也证明这些改进措施产生了效果。

除了漏水外,舱外航天服还发生过更危险的被刺破事故。1991 年 4 月,美国航天员阿普特在舱外活动中不慎刺破了舱外航天服,引发异常减压,幸无大碍。更早之前的 1965 年,苏联航天员列昂诺夫进行了人类第一次太空行走,不料早期舱外航天服设计不合理,发生了异常膨胀,列昂诺夫无法返回飞船。不过,列昂诺夫艺高人胆大,主动打开阀门,冒险让舱外航天服泄压,最终安全返回。

2001 年,美国航天员在连接国际空间站冷却管线时,遇到阀门故障,导致氨泄露到舱外航天服上。由于氨有毒,航天员在返回气闸舱时必须清除掉遗留的氨晶体,只好在太空中继续 " 晒太阳 ",试图借助阳光蒸发掉它们。进入气闸舱后,航天员佩戴氧气面罩至少 20 分钟,经过细致检查,确定氨没泄露到气闸舱,才算安全结束任务。

纵观多次事故,不难发现:舱外航天服名为衣服,其实是 " 缩小版宇宙飞船 ",内部结构复杂,工作环境恶劣,出毛病在所难免。随着时间流逝,美俄早年研发的经典型号舱外航天服逐渐 " 老态龙钟 ",时常修补也只能勉强维持使用,有必要利用新技术、新材料、新工艺推出新一代 " 太空战袍 "。

太空遇火灾别慌张

国外载人航天事业因火灾付出了重大牺牲。1967 年美国 " 阿波罗 1 号 " 乘组在地面测试时遭遇火灾,3 名航天员丧生。如今普通人已经很难想象太空中也曾发生过危险的火灾,以至于前一段时间俄罗斯航天员在国际空间站开展消防演练,成了不大不小的新闻。

俄罗斯和平号空间站曾遭遇火灾险情

其实,1997 年俄罗斯和平号空间站曾遭遇高危火情。当时,用于产生氧气的高氯酸锂存储装置发生泄漏,汹涌的大火导致舱壁和缆线的金属熔化,高温液滴像被点燃的烟花一样喷溅到舱壁上,航天员一度担心舱壁穿洞失压。最终,航天员们戴上呼吸面罩,强忍着高温和烟雾,取下灭火器,扑灭明火,又克服狭小空间内氧气不足,努力联络上地面团队,在专家指导下转危为安。

这起事故也给空间站安全运营提出了更高的标准,比如需要使用高温绝缘性更好的材料,取代廉价却易燃的铝合金,而且不能杂乱堆放物件,保留消防安全通道。国际空间站独立设置了俄罗斯水泡沫灭火系统和美国二氧化碳灭火系统,航天员定期进行安全演习,以便在火灾发生时能够近似条件反射般快速、正确处置。此外,各国新设计的载人航天器尽量确保内部整洁,除了有助于维护航天员的身心健康,也是控制火情的必然要求。

在内部空间更小的飞船或航天飞机上,火灾更不能忽视。1983 年,哥伦比亚号航天飞机返回地球时发生燃料泄漏,辅助动力装置中的燃料爆燃,并摧毁阀门,烧毁了附近电线。

美国宇航局调查发现,燃料其实在航天飞机入轨时就已泄漏,只不过在近地轨道上冻结了,重返大气层时因剧烈摩擦升温,重新被点燃。这次火灾算是有惊无险,美国宇航局很快完善了辅助动力装置,可惜航天飞机系统复杂,更多隐患未能及时排查出来,酿成了后来的惨剧。

总之,载人航天是充满风险的复杂工程,科研人员与航天员付出了巨大心血,甚至冒着生命危险,不断排除隐患。相信继任者会不断汲取前辈传承、遗留的宝贵经验,取得更大成就。

-

- 这个大奖的所有得主,为什么都没有后代?

-

2022-12-29 21:13:45

-

- 这一年,特斯拉、奔驰召回了多少车?

-

2022-12-29 21:11:30

-

- 盘点法国最著名的五大画家 你都认识吗

-

2022-12-29 12:28:48

-

- 盘点fate中的六位母亲 个个漂亮有魅力 你最喜欢哪一个

-

2022-12-29 12:26:44

-

- 最长寿的人1065岁 不老女婴

-

2022-12-29 12:24:40

-

- 最新韩国高颜值限制禁片盘点

-

2022-12-29 12:22:35

-

- 脑筋急转弯 谁最了解鸟类 谁最了解鸟类

-

2022-12-29 12:20:31

-

- 十大最强古代神兽

-

2022-12-29 12:18:27

-

- 中国最美高铁沪昆高铁线路图

-

2022-12-29 12:16:22

-

- 中国最厉害的黑社会杀手七色组织

-

2022-12-29 12:14:18

-

- 中国闹鬼最凶的大学

-

2022-12-29 12:12:14

-

- 魔兽史上最全职业坐骑获取攻略部落圣骑篇

-

2022-12-29 12:10:09

-

- 锦鲤是什么意思寓意什么

-

2022-12-29 05:26:42

-

- 练就“神枪手”,武警河池支队开展实弹射击训练

-

2022-12-29 05:24:28

-

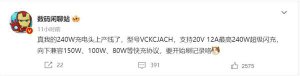

- 手机快充又一次捅破天!真我 240W 闪充即将登场

-

2022-12-29 05:22:13

-

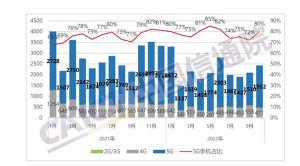

- 国内智能手机销量暴跌近 3 成!大家为什么不愿换手机了

-

2022-12-29 05:19:59

-

- 李斌:蔚来造手机不是要跟小米、华为竞争 卖几十万台就很开心了

-

2022-12-29 05:17:44

-

- 八尺大人究竟是什么 八尺大人动漫图片

-

2022-12-29 05:15:30

-

- 认出一个字奖 10 万元!安阳将推出未释读甲骨单字

-

2022-12-29 05:13:15

-

- 八尺大人动漫图片 八尺大人大尺度漫画

-

2022-12-29 05:11:01

立陶宛和中国发生了什么矛盾 与中国断交事件怎么回事

立陶宛和中国发生了什么矛盾 与中国断交事件怎么回事 刘浩存人血馒头是什么事件,其母亲因教学不当致人一级伤残

刘浩存人血馒头是什么事件,其母亲因教学不当致人一级伤残 十大中国最富的村子排行榜,天下第一村华西村位居榜首

十大中国最富的村子排行榜,天下第一村华西村位居榜首 世界上公认的十大美女排行,奥黛丽·赫本/费雯丽/苏菲玛索当之无愧

世界上公认的十大美女排行,奥黛丽·赫本/费雯丽/苏菲玛索当之无愧 世界十大禁止游戏,不要轻易尝试(灵异)

世界十大禁止游戏,不要轻易尝试(灵异) 网络语螃蟹女是什么意思,横行霸道就会要钱的田园女

网络语螃蟹女是什么意思,横行霸道就会要钱的田园女 中国十大珍稀动物排行榜,第一名也太憨厚可爱了

中国十大珍稀动物排行榜,第一名也太憨厚可爱了 冰火两重天怎么玩,一种舒服到了极致的玩法(未成年勿入)

冰火两重天怎么玩,一种舒服到了极致的玩法(未成年勿入) 苏州旅游必去十大景点(苏州市十大旅游景点)

苏州旅游必去十大景点(苏州市十大旅游景点) 李贺最恐怖的一首诗,经典鬼诗《苏小小墓》

李贺最恐怖的一首诗,经典鬼诗《苏小小墓》