古代的饮食器具有哪些(盘点古代五花八门的饮食器具)

古代的饮食器具有哪些(盘点古代五花八门的饮食器具)

我国有着五千年的文明史,丰富灿烂的饮食文化让人羡慕不已。从学会使用火到农耕文明的出现,从茹毛饮血到煎炸烹任……饮食文化的成熟就体现在器具的使用上。

从古至今,我们对于吃喝就特别讲究,这从古代五花八门的饮食器具就可以看得出来。

一、炊器

1.鼎

最早是陶制,商周以后材质为青铜。当初,周成王铸九鼎安放于洛邑,天下遂定,可见鼎是多么重要。其主要用途就是烹煮食物,在任何时候吃饭都是头等大事,所以鼎逐渐成了王权的象征,国家的重器。

鼎分三足或四足两种,又分为无盖的和有盖的两类。

2.鬲

读作“lì”,古代煮饭用的炊器。新时期时代晚期出现了陶鬲,商周时期青铜鬲流行。鼎成为权力象征后,鬲就成为了主要炊具。形状为敞口外倾斜,底下有三个中空的足(似布袋),与腹相通,便于传导受热,使食物可以快速煮熟。因而比鼎体积小。

注意,鬲另外一个读音是“gé”,仅表示国名、地名或通假字。

3.釜

战国时期,由于灶台的应用,鬲已经失去实用性,所以人们发明了釜。圆底无足,须安置在炉灶之上或以其他物体支撑才能煮物。口也是圆形,可以直接用来煮、炖、煎、炒等,是我们现代意义上“锅”的前身。

4.镬

读作“huò”,在古代人们煮牲肉要用专门的器具,大约战国时期人们造出了镬。无足的鼎,主要是青铜材质。圆口,腹部有两铜耳,便于抬举。

5.鍪

读作“móu”,有耳朵的釜,方便古代人们将煮好的食物倒出来。青铜制或铁质,口圆形外倾,有唇缘,束颈,鼓腹圆底,盛行于战国至汉代早期。

6.甑

古代蒸饭用的炊具,类似于今天的蒸笼、蒸屉,圆口立耳,底部有许多小孔,置于鬲或釜上蒸熟食物。最早是陶制的,后来多用青铜制作。

7.甗

读作“yǎn”,古代蒸食物的炊具,类似于今天的蒸锅。分为上下两部分,上部用来盛放食物,叫甑,甑底部是有多孔的箅(bì),以利于下面的蒸汽通过;下半部分是鬲,用以煮水,三足间可以烧火加热。流行于商朝至汉代。

二、盛具

煮好饭以后,需要盛放,古人为此也整出了许多花样器具。

1.簠

读作“fǔ”,古代祭祀和宴飨时盛放食物的方形器具。口外倾,腹下收,底部有四个矩形短足。上有盖,盖与器形状相同,上下对称,合为一体,分为两个器皿。青铜器制品,流行于西周春秋时期,于战国后期消失。

2.簋

读作guǐ,古代盛放煮熟饭食的圆形器皿,也作礼器,主要是青铜材质。类似于我们现在所使用的大碗,人们做好饭后盛在簋里享用。圆口,侈口,深腹,圈足,双耳。

盛行于商朝至西周,战国后期衰落。

3.敦

在考古学里读作“duì”,一般我们还是读作“dūn”,古代用来盛放食物的青铜器皿。由鼎、簋的形制结合发展而成,产生于春秋中期,流行于战国,秦代以后逐渐消失。

圆口有盖,三足有耳,盖形同体,腹鼓。

4.盨

读作“xǔ”,古代盛放食物的铜器。口椭圆形,有盖,两耳,圈足或四足。

由圈足簋发展而来,器盖与器身相近但稍小,盖上方有四个方足,取下盖子翻过来可当作另一器皿使用。西周中后期出现,流行于西周晚期,春秋时期已基本消失。

5.豆

古代盛肉酱或腌菜等食品的器皿,形状像高脚盘。一般是陶制或木制,青铜制主要用作祭祀礼器。最早出现于商代晚期,战国末期逐渐消失。

6.盂

盛食物或液体的敞口器皿,圆形或方形,腹鼓,有耳,圈足或圆形之足。

7.案

古代木制的盛放食物的矮脚托盘,形体不大,有两足或四足。成语举案齐眉说的就是送饭时把食案举得同眉毛一样高,以示尊敬。

-

- 清朝分封了4个藩王,为何只有三藩之乱,谁没参与?

-

2022-11-08 13:39:15

-

- 历史上宋江被招安了吗(上梁山的好汉有多少人)

-

2022-11-08 13:36:43

-

- 三皇五帝分别是谁(三皇五帝都有哪些主要的贡献)

-

2022-11-08 13:36:43

-

- 古代的十八般兵器长什么样子(古代兵器种类刀枪剑戟斧钺钩叉)

-

2022-11-08 13:36:42

-

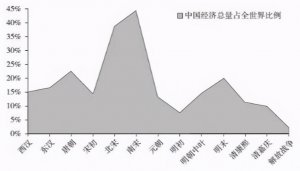

- 中国古代出口的商品有哪些(哪些商品在古代最抢手)

-

2022-11-08 07:35:42

-

- 三国十大降将都有谁,结局迥异不同

-

2022-11-08 13:39:16

-

- 骡子是什么动物(古代骡子有什么作用)

-

2022-11-08 07:31:31

-

- 山西博物院都有哪些镇馆之宝(快来看看吧)

-

2022-11-08 07:29:26

-

- 南明为何不如南宋(为何南明和南宋的境遇天差地别)

-

2022-11-07 14:09:49

-

- 盘点历史上八大“宦官名将”都有谁(比爷们更爷们)

-

2022-11-07 14:07:44

-

- 哪个朝代是历史上最吝啬的王朝(历代官员俸禄大盘点)

-

2022-11-07 14:05:38

-

- 盘点历史上被“借”人头一用的六大悲剧人物!对此你能怎么办?

-

2022-11-07 14:03:33

-

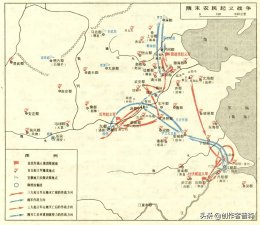

- 盘点历史上有哪些造反的闹剧(古代起义造反的不在少数)

-

2022-11-07 14:01:27

-

- 清朝的孝庄皇后长得漂亮吗(历史孝庄皇后容貌是怎样的)

-

2022-11-07 13:59:22

-

- 西凉国是现在的什么地方(前凉和西凉都是由谁建立的)

-

2022-11-07 13:57:16

-

- 唐太宗是如何统一全国的(唐太宗做出了多大贡献)

-

2022-11-07 13:55:11

-

- 罗成真实历史中是怎么死的(无敌英雄为何是李元霸)

-

2022-11-07 13:53:05

-

- 两江总督陶澍的新娘为何会被人掉包(后来如何收场的)

-

2022-11-09 23:26:21

-

- 托塔天王晁盖是一位什么样的人?晁盖性格特点分析

-

2022-11-06 13:34:30

-

- 佛教起源于何地什么地方,佛教的起源和创始人是谁?

-

2022-11-06 13:32:24

美国最无能的五位总统 比特朗普还让人生气

美国最无能的五位总统 比特朗普还让人生气 十大元帅十大将军排名有哪些 开国十大元帅十大将军排名介绍

十大元帅十大将军排名有哪些 开国十大元帅十大将军排名介绍 开国十大元帅十大将军排名,军衔最高的20人(朱总司令第一)

开国十大元帅十大将军排名,军衔最高的20人(朱总司令第一) 世界上最快的摩托车,道奇战斧最高时速676Km/h(售价600万元

世界上最快的摩托车,道奇战斧最高时速676Km/h(售价600万元 武则天外貌3d复原图,英气十足的俊俏自带一股王者风范

武则天外貌3d复原图,英气十足的俊俏自带一股王者风范 古代四大美女古尸复原图 杨玉环真实长相图片

古代四大美女古尸复原图 杨玉环真实长相图片 美剧排行榜前十豆瓣评分高 男人必看十大美剧

美剧排行榜前十豆瓣评分高 男人必看十大美剧 四世三公是什么意思,四世三公相当于现在什么官

四世三公是什么意思,四世三公相当于现在什么官 目前中国围棋十大高手排名 第十位居然是一名女棋手

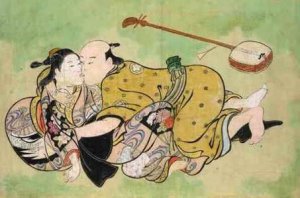

目前中国围棋十大高手排名 第十位居然是一名女棋手 日本春宫图 古代日本的令人震撼的性姿势

日本春宫图 古代日本的令人震撼的性姿势