部分韩国人为何到处篡改历史?韩国特色“在野史学”,了解一下

部分韩国人为何到处篡改历史?韩国特色“在野史学”,了解一下

近期,韩国部分历史观念激进主义者到处刷存在感,在互联网环境下,这部分人“四处出击”的行为与中国网友频频发生冲突,引发一系列争执和彼此反感情绪。例如韩服与汉服之争、中国春节与农历春节之争,以及最近驻华韩国文化院招募“纠错改正团”,对百度百科中“华夏”相关多个词条进行篡改,如声称“东夷不属于华夏文明”等。

很多中国网友对这些人的行为大惑不解,不明白这些人为何理直气壮“发明”历史。事实上,韩国史学界存在一个非常具有特色的现象,即“在野史学”与正统史学的对立。韩国在野史学的独特之处是,他们在社会上有着不可忽视的影响力,而其影响大都是负面消极的,例如,盲目鼓吹国粹主义(或民族主义)情绪,或鼓动政界篡改历史教科书,给年轻一代灌输歪曲的历史观,甚至引起与邻国的历史争端。

这些没有经过历史学科班教育、不在大学或历史机构任职的民间历史爱好者,秉承韩国自日本帝国主义占领时期发展起来的“民族主义史学”,提出一系列异想天开匪夷所思的主张,并大肆进行演讲、出版等社会活动,近年来借助韩国右翼政客的扶植和大众媒体的支持,社会影响力渐渐有超越正统史学的趋势,以致有不少正统历史学者和大学教授也加入他们的行列。

这种现象与韩国近代历史渊源有关。韩国近代民族史学出现后,以北方史观重新构筑韩国史,批判事大主义,韩国人的历史观由此发生根本性变化。1945年后,韩国的在野史学又在民族史学的基础上进一步加以发挥,提倡大陆史观。这种无限扩大的韩民族史观,必然与中国人的历史观发生冲突。

韩国在野史学的主张多数缺乏确凿史料或考古依据,也根本不符合历史学常识,只是凭空虚构出的“历史”,已悖离学术研究范畴,而更像是一种宗教信念。1909年,罗喆等民族主义者为唤醒朝鲜民众的民族意识,基于檀君崇拜创建大倧教,韩国近代民族主义史学者和现代在野史学者,大多和大倧教有关系。檀君崇拜是大倧教的基本内容,编撰《檀祖事考》、《神檀实记》、《神檀民史》和《倍达族历史》等的金教献在1916年成为大倧教的第二代教主,组建韩国“寻找国史协议会”的安浩相于1992年担任大倧教最高职位总典教。

根据《三国遗事》,檀君是由天帝之子桓雄与化为人身的母熊所生,在建立檀君朝鲜1500年后让位于箕子,一共活了1908岁。韩国在野史学者的主要工作就是千方百计证明“檀君”是实际存在的人物,檀君朝鲜是实际存在过的韩国古代国家。将檀君视为神话还是信史,几乎成为判定韩国正统史学者和在野史学者的标志性依据。

韩国在野史学者的一个基本宗旨就是通过改写韩国历史,消除一般韩国人脑海中朝鲜曾为中国属国的历史记忆,将此视为日本帝国主义宣扬的殖民史观的流毒。在这一过程中,不仅要改写韩国历史和中国历史,而且宣传是中国和日本隐瞒、歪曲和捏造了韩国历史,从而导致韩国人对中国的认识发生很大变化,这是目前部分韩国人错误认识中国和韩国的根源所在。

韩国在野史学者认为,自己所主张的历史之所以不存在文献和考古依据,是因为那些证据被日本人和目前作为学界主流的“殖民史学者们”所隐瞒和销毁;而对能够否定他们观点的众多资料,则或定性为日本和“殖民史学者”捏造的虚假史料,或拒绝进行探讨。韩国正统史学者指出,在这种思维体制下,与他们进行任何对话和学术探讨都是不可能的。近年来,奇庚良等韩国正统史学新锐学者怒斥在野史学为“伪史学”和“历史法西斯主义”。

要看懂这群当代韩国历史激进主义者的行为,必须要了解韩国的“在野史学”。本文将通过国内学界对韩国在野史学的既有研究成果(主要是4篇论文,见文末),向大家介绍韩国这群“历史发明家”的观念到底是什么样的、怎样产生以及如何发展到今天的状态。

一、韩国近代民族史学与“事大主义”批判

朝鲜半岛自古与中国有着密切的关系,自元朝以后关系更加密切,成为中华秩序下藩属国中的典范,素有“小中华”之美誉。1895年,清政府于《马关条约》中正式承认朝鲜为独立自主国家,藩属关系正式结束。当日本在甲午战争中取胜之后,韩国人也希望经过十年的努力成为富强的国家,像日本那样打败中国,迫使中国割让辽东和整个东北地区,赔偿八亿元(《独立新闻》1896年8月4日)。

1905年前后,韩国启蒙运动兴起,史学成为启蒙思想家树立民族主义的重要工具。申采浩、朴殷植等早期民族史学家以北方的高句丽为中心重新构筑韩国的历史体系,提倡北方史观,从而也影响到对中国的认识。

根据北京大学历史系副教授王元周的研究,一方面,韩国的启蒙思想家为树立民族主义,将中国作为韩民族的对立面,在领土问题上渴望占有中国东北地区,强调东北地区对于韩民族的重要性。另一方面,将古朝鲜和高句丽形容为古罗马那样的大帝国,并将匈奴、女真、蒙古、鲜卑族等都视为同族,强调朝鲜族对汉族侵略和殖民的“光荣史”,作为唤起韩国人民族精神的力量源泉。

在申采浩笔下,檀君成了征服英雄,华夏是古朝鲜统治下的一部分,现在中国的大部分都曾是古朝鲜的殖民地,帝喾、帝尧、帝舜不过是古朝鲜五部的长官而已。申采浩提出所谓“支那殖民论”,声称“江、淮沿岸和山东、山西、直隶等地都是朝鲜的殖民地,其余为苗族和汉族的领地。”朴殷植在大倧教的影响下,作《梦拜金太祖》,将金对宋的侵略视为朝鲜族的历史“荣光”,希望借此激发朝鲜族的斗志,征服天下。柳寅植则将满族视为同族,将清朝入主中原视为檀君后裔对中原的统治。李炳宪则认为伏羲也兴起于长白山,伏羲、舜、女真都是朝鲜族,声称从伏羲到舜,到金、清,是朝鲜族“先后四次占据中原的历史”。

韩国民族史学之所以如此建构历史,是因为处于殖民地下朝鲜民族需要历史的“荣光”来维系民族认同。李丙焘在论述高句丽历史对于朝鲜人的意义时说,“作为弱骨贫血的现今朝鲜人,当神驰往古之时,如果说能够给予多少刺激、兴奋或安慰的东西,那就是(东方)三国的史迹。而三国中,没有比翻开那兴起于渺小的鸭绿江畔一隅之地,最终建成包括辽左汉北(辽河以东,南汉江以北)的满鲜地域,东方未曾有的大国的高句丽的历史,让我们的感受更加切实的了。”

更有韩国学者认为,不仅中国文化来自朝鲜文化,而且世界文化也来自朝鲜文化。申采浩称,“大概檀君以后千余年之间,朝鲜的政治和制度是古代最完美的,文化的发达也是邻邦各族的模范,万一其子孙能以武力保护这一文化,并加以扩张,朝鲜不仅真的能占据东洋文明史的首座,甚至能独占环球全土。”(申采浩:《朝鲜上古文化史》)李炳宪更是认为长白山是世界文明的发祥地,世界文明都起源于朝鲜族。(李炳宪:《历史教理错综谈·总论》)

此外,对“事大主义”的批判也是韩国启蒙运动后来的主要内容之一。申采浩号召韩国人成为20世纪的新国民,昭雪数百年沉醉于事大主义之旧耻。这种对中国的否定认识,在日本帝国主义时期进一步被激化。到20世纪二三十年代,排华情绪在殖民地朝鲜已经非常强烈。

对于当时朝鲜人排华的原因,韩国人李相殷分析认为,韩国人对华侨产生污蔑感情的大部分原因在于韩国人自身。从年龄层来看,越是年轻的韩国人,对中国和中国人的污蔑感情越是强烈,大部分年轻人接受日本帝国主义的殖民教育,所以更多地受到日本帝国主义的政治和教育政策的影响,在学校里从日本人那里接受的多是中国和中国人的缺点而不是优点。

李相殷还指出,还有部分原因来自韩国知识界在日本帝国主义的殖民统治之下,试图通过文化运动来唤起国人的民族意识。他们希望通过研究韩国文字和韩国语来培养民族意识,但为日本殖民当局所禁止,于是便从历史中发掘朝鲜的民族自主精神。而与日本有关的历史同样是禁区,最后只能从与中国有关的部分入手,于是与中国有关的文化和历史关系被改造,把1894年之前为中国藩属的历史视为韩国的耻辱史,以此刺激国民的民族意识。

这样,在日本的殖民统治之下,朝鲜人不敢将怨恨发泄到日本人身上,而华侨是弱者,于是便发泄到华侨身上,中国就成了日本的替罪羊。而在日本看来,对中国的批判不仅对日本无害,还可以冷却朝鲜对中国的感情,所以采取放任的态度。由此产生的一个结果就是,韩国知识界对中国的批判助长了年轻人对中国和中国人的嫌恶和蔑视心理。

韩国对宗藩关系的认识也在不断变化。当要强调韩国的独立性时,宗藩关系会被形容为毫无实质意义的礼仪关系;当要强调中国在历史上对韩国的“压迫”时,这种传统的宗藩关系的不平等性又被形容得很实际,甚至等同于近代的殖民关系。

申采浩也批评韩日合邦前后,一部分韩国人将日本的吞并政策与明清时期朝鲜与中国的关系一视同仁的错误认识。他说:“彼明、清等不过是压迫政府,或征金币几千两,求人参几百斤,名义上是作为征贡国,但同时赠送给韩国政府的物品比征收的物品还多,而且不敢夺人民的权利,人民的产业不敢相扰,然则彼只不过是一时拥有羁绊韩国的虚名。所以韩人对于这种痛苦浑然不觉,至今国亡民亦亡,韩人是不是也将日本的举动等同于明清?”

然而,不管对宗藩关系的认识如何,正如李相殷所指出的那样,传统时代“事大”的历史已经成为韩国的耻辱史,韩国要建立近代民族认同,必然在反对帝国主义的同时,也要批判事大主义。在这种情况下,对中国的批判也是必然的结果。

二、韩国在野史学的兴起与“大陆史观”“东夷史观”

1. 韩国在野史学的兴起与接受

在野史学的存在及影响巨大,是韩国历史学界,至整个韩国社会的一个重要特色。所谓在野史学者,指的是在大学历史学系或正规的历史机构之外从事历史研究和历史教育的一些民间学者,而广义的在野史学者也包括那些虽在大学历史学系或正规历史研究机构工作,却相信《桓檀古记》等伪书的史料价值,肆意曲解文献和考古资料的那些非主流讲坛学者。说他们是非主流,是以实证主义历史学作为主流而言的。单就社会影响而言,在大众媒体的帮助下,在野史学和非主流讲坛史学的影响甚至超过了正统史学。

韩国历史学界正统史学与在野史学对立构造的形成,一般认为源于日本殖民统治时期实证主义史学与民族主义史学的对立。解放以后,李丙焘等为代表的实证主义史学派在韩国历史学界处于主导地位,占据了重要大学的教职。李丙焘主张古朝鲜“平壤中心说”,此说大体上否认檀君朝鲜和箕子朝鲜的存在,认为古朝鲜始于公元前4世纪以后的战国时期,其社会性质是联盟体的部族国家,实际上只承认了卫满朝鲜,一直到20世纪80年代,“平壤中心说”成为韩国学界的主流观点。

20世纪70年代,时任韩国总统朴正熙执政时期大力提倡民族主义,民族史又是朴正熙民族主义的主要精神支柱,所以韩国史成为显学。1976年,韩国在野史学者开始从事所谓“国史恢复运动”,主要主张是恢复不为当时各级学校国史教科书所承认的檀君朝鲜的历史,批判以李丙焘为代表的实证主义史学派。他们以《自由》等右翼杂志为发表文章的主要阵地,还在首尔市立图书馆举办免费的民族史讲座,宣传他们的主张。根据奇庚良的说法,安浩相创建的“寻找国史协议会”中的在野史学者认为:

1. 汉字是由韩国人创造的

2. 孔子、孟子亦是白衣民族的后人

3. 百济曾统治中国中南部地区400年

4. 公洲武宁王陵是为歪曲百济史而伪造的墓葬

韩国正统史学者奇庚良认为“他们四处宣扬这种悖离常识的奇谈怪论,这种现象是一种暴露韩国文化落后性的可耻行为。”但在当时时代气氛及媒体的支持下,韩国在野史学从此成为一种社会势力。经过朴正熙政府的努力,檀君和檀君朝鲜的存在已经迅速成为韩国国民共识。

1980年全斗焕主政后,在野史学者积极为全斗焕政权的正统性服务。1981年11月,在全斗焕政府的支持下,韩国国会举行国史听证会,安浩相、朴时仁和林承国代表请愿方出席辩论。安浩相等人的主张是:

1. 韩国国史教科书中古朝鲜历史依据的是日本人的观点,没有找回丧失了一千多年的历史

2. 檀君和箕子是真实存在的人物,其疆域曾扩展到中国北京地区

3. 王俭城位于中国辽宁省,乐浪郡位于北京地区

4. 百济在3~7世纪曾统治了北京至上海的中国东海沿岸

5. 统一新罗的国都曾在北京

6. 高句丽、百济、新罗创造了日本文化

7. 女真亦是韩国的种族等

安浩相、文定昌等人声称,韩国古代史的地理范畴是以满洲(中国东北)与朝鲜半岛为中心,包含东北亚与中国东部沿海地带。这一说法现今已成为韩国在野史学的普遍认识,在他们所绘制的高句丽领域地图中便能看出此类观点。

韩国在野史学界普遍认同的“高句丽疆域图”

对此,韩国史学界进行了反驳。他们认为殖民史观已经得到很大程度的克服,教科书的内容符合历史事实,在野人士作为依据提出的史料大部分是没有可信性的记载。在野史学者的主张最终被部分采纳,此后韩国国史教科书中有关檀君的内容增多,标明汉四郡在平壤附近的地图也被删除。

中国学者赵宇然、朴灿奎认为,70~80年代韩国之所以会出现这类社会风气,其背后鼓动者可以说是极右民族主义倾向的人士以及“新军部”政治势力。韩国极右民族主义者得到政界的大力支持,迅速发展起来,以军人为中心教育灌输“曾经强大的民族”史观。这类教育的核心是,通过“民族形成与发展史”教育,强调“满洲(中国东北)”与中国大陆曾经是韩民族驰骋的历史舞台,进而阐明“收复大陆”的意志。

此外,在野史学荒诞不经的主张,之所以能够被当时政界人士及民众所痴迷,其重要原因之一是,80~90年代韩国经济的腾飞与国际地位的急剧上升。就是说,当时韩国需要塑造一个伟大而灿烂的“历史”,来为丰饶的“现在”提供其历史正当性和必然性。而对当时经济水平相对落后的中国的轻视风潮也助长了所谓“大陆支配说”。还有中韩建交前,冷战格局下韩国的反华情绪也是在野史学得以嚣张的原因之一。

到90年代,这类所谓“大陆支配说”更加夸张,有些人甚至主张韩国古代国家曾在中国大陆保有广大领域,各国中心地也都位于中国内地,以致发展成所谓的“大陆论”。例如,这一观点认为,新罗都城庆州事实上并不位于韩国,而是在中国洛阳一带,高句丽都城平壤位于长安,百济泽在中国大陆东部沿海广大地区内建立过“殖民统治”。

2. 伪书《桓檀古记》的诞生与传播

韩国在野史学者的主要研究领域集中在韩国上古史,尤其是檀君和檀君朝鲜方面。他们所依据的主要史料来自《桓檀史记》和《揆园史话》等伪书,以及《山海经》等中国古籍。是否将《桓檀古记》和《揆园史话》等伪书作为信史,几乎成为在野史学与正统讲坛史学的分水岭。

《桓檀古记》已被韩国学界进行过多次考证,是确定无疑的伪书,其造假过程和真实性也已被多次揭露。《桓檀古记》的出现本身与在野史学者李裕岦有关,据说此书为1911年桂延寿所编,1949年在他将书交给弟子李裕岦时,嘱咐他到庚申年(1980)再将此书公诸于众,所以到1979年此书才得以影印出版。此书到底是桂延寿还是李裕岦所著,无从知晓,但可以肯定的是,它是一部近代人假托古人所作的伪书。此后,林承国将《桓檀古记》翻译成韩文,使不会汉字的韩国青年人也能阅读,在社会上引起了在野史学热。

《揆园史话》叙述了檀君朝鲜47代檀君的在位时间和治绩,一般也被认为是近代大倧教徒所撰伪书。

至于在檀君朝鲜之前是否存在桓国时代或神市时代,在野史学者中也有不同看法,然相信者居多,而且认为它们合在一起组成韩国史的三圣朝时代。高濬焕认为在檀君朝鲜之前还有一个倍达国时代,而蚩尤天皇是倍达国的第14代天皇。蚩尤天皇与中国的黄帝在涿逐鹿展开73次战争,蚩尤全部取得胜利,成为东洋霸主。更有在野史学者指出,韩民族自桓国时代开始就建立了几乎统治着整个欧亚大陆的大帝国,所以韩民族是世界文明的创始者,韩民族是世界人类的母体。

3. 韩国在野史学者的“大陆史观”

日帝占领时期,殖民主义史学家们力图使日本对朝鲜的统治正当化,这一过程形成了几种理论。所谓“半岛史观”或“半岛宿命论”是三品彰英等日本学者提出的殖民地正当化理论,即朝鲜半岛自古以来是大陆(中国)与海洋(日本)势力之间的角逐之地,半岛政权只能被动接受其支配,这是由半岛的地理环境所决定的,是无法回避的“宿命”。

韩国人对“半岛史观”的激烈反弹形成了所谓“大陆史观”。为了否定韩国史的“劣等性”,韩国民族主义者尝试采用另一种解释,即认为韩国史不属于半岛历史,而是从大陆扩展开来的历史。

无论是在檀君史观上,还是对三国(高句丽、百济、新罗),乃至高丽和朝鲜的历史认识上,在野史学者都表现出强烈的大陆史观。在野史学者认为韩民族的历史舞台在中国大陆,将那些以朝鲜半岛为韩民族历史舞台的历史观点批评为“半岛史观”。高濬焕主张韩国应抛弃“二千年半岛的败北史”,找回“半万年大陆的光荣史”。

这种大陆史观不仅相信所谓桓国、倍达国和檀君朝鲜曾经统治着中国大陆的全部或一部分,甚至认为马韩、弁韩、辰韩也在中国大陆,是为“大陆三韩说”;或者认为高句丽、新罗、百济也都在中国大陆,是为“大陆三国说”;甚至有韩国在野史学者认为高丽、朝鲜也都曾在中国大陆,提出所谓“大陆高丽说”和“大陆朝鲜说”。

李重宰是“大陆三国说”的主要倡导者。他认为所谓新罗定都庆州是日本帝国主义捏造的,其实从古朝鲜到三韩、高句丽、百济、新罗,甚至到高丽时期,所谓白衣民族、倍达子孙都是中原大陆的主人,一直统治、控制着中原大陆。最早打通丝绸之路的也是新罗。最后高丽被明朝所灭,而出生于河南的李成桂于1427年坐船到了朝鲜半岛的黄海道海洲,建立了李氏朝鲜。在此之前朝鲜半岛还是一片荒芜,没有国家和地方行政体系,只有少数平民生活在这里。

韩国在野学者所谓“大陆三国说 ”地图

郑龙石也认为新罗根本不在朝鲜半岛,而在中国大陆,所以庆州吐含山其实位于安徽省南边的含山县。(《韩民族是人类祖先三苗族的后裔》,韩国《中央日报》1997年5月30日)吴在成、林均泽也都是“大陆三国说”的支持者。林均泽在其2007年出版的《韩国史》中也认为高句丽、新罗和百济都在中国大陆,过去将高句丽、新罗和百济领土局限于朝鲜半岛的看法是受亲日史学影响的结果。

郑龙石是“大陆高丽说”的主要倡导者,他通过《宣和奉使高丽图经》证明高丽在中国大陆,徐兢出使高丽所到的地方不在朝鲜半岛,而在澳门;元朝军队征伐日本的前进基地不在朝鲜半岛,而在广西的合浦。

至于“大陆朝鲜说”,保守者认为朝鲜的首都在汉阳,而领土延伸到中国大陆。激进者认为朝鲜的首都自始至终都在中国大陆,朝鲜半岛从古朝鲜到近世李氏朝鲜,都与韩民族没有任何关系,现在关于朝鲜历史发生于朝鲜半岛的史书都是近代西方列强和日本帝国主义伪造的,甚至认为景福宫都是日本帝国主义伪造的。金种润就是一位持这种主张的在野史学者,他认为后金(清)两次侵犯朝鲜的战争,以及丰臣秀吉侵略朝鲜的战争都不是发生在朝鲜半岛,而是发生在中国大陆,发生在朝鲜半岛的说法都是捏造的。他声称,直到近代,朝鲜是比清朝更大的国家,而日本帝国主义把辉煌大陆朝鲜史改变为半岛朝鲜史。

从上述内容可知,韩国在野史学者所主张的大陆史观与中国关系密切。大陆史观培养了许多韩国人病态的大陆欲,他们迷信《桓檀古记》,梦想着恢复《桓檀古记》所说的韩民族曾经拥有的大陆领土。

4. 韩国在野史学者的“东夷史观”

所谓“东夷史观”,则将中国古书上所说的东夷与韩民族视为同一民族,所以认为东夷族是朝鲜民族的祖先,东夷文化就是韩国的文化,东夷历史是韩国的历史。东沈伯纲认为中国的东夷与朝鲜半岛的东夷是同一民族,所以东方文化的根源不是汉族而是韩族。

那些主张汉字是韩民族创造的,孔子是韩国人的韩国在野史学者,亦如此推理。安浩相自1971年以来强调孔子属于东夷族血统,他在1987年出版的《国家历史五千年》一书中论证孔子为东夷之人:因为殷商是东部族或东夷族建立的王朝,孔子是春秋时期宋人,而宋人为殷人后裔,同时韩国人是东夷族的后裔,所以孔子是韩国人。

从文化层面来说,高濬焕提出了韩民族汉字创制说,具吉洙也认为汉字起源于古朝鲜发明的神志鹿图篆字,崔在仁则主张,中国东北地区的文明是亚细亚族的祖先肃慎留下来的文化,并由此发展出中国黄河文明。在韩国甑山道学生会张贴的一张海报中,将韩国设定为世界四大古文明的发祥地,认为桓国曾统治着以天山为中心的欧亚大陆,一支向西迁移,创造了古埃及文明和巴比伦文明;一支向西南迁移,创造了古印度文明;一支向东南迁移,创造了黄河文明;一支向东迁移,建立了桓雄的倍达国;还有一支向东北方向迁移,最后到了美洲。

在国际关系层面,《桓檀古记》将中国古代国家视为韩民族古代国家的属国,后来在野史学者对这种观点也进一步加以发挥。李重宰认为,韩民族是人类祖先三苗族的后裔,在公元前8936年盘古桓因最早建立了国家。中国的三皇五帝都是韩民族的祖先,周也是韩民族的国家,韩国历史上的三国就是周的封国晋分裂而成的韩、魏、赵三国。金珊瑚则认为,伏羲、少典、九黎、青丘(蚩尤天皇)、殷、鲜卑、燕、契丹(辽)、金、蒙古、大清帝国都是韩民族征服中国后建立的、对中国进行殖民统治的国家。(金珊瑚:《蚩尤天皇》)他还认为,黄帝是蚩尤天皇时的官名,轩辕为反抗倍达韩国的殖民统治而发动战争,结果被蚩尤天皇所打败,蚩尤天皇任命轩辕为黄帝,相当于诸侯。

三、中韩朝学界对古朝鲜的认识

在近代朝鲜,面对日本军国主义完全否定古朝鲜存在、实施旨在全面抹杀朝鲜民族文化的殖民史观教育,申采浩、郑寅普等民族主义学者重新审视古朝鲜历史,将檀君及其古朝鲜作为朝鲜民族早期国家历史正式编入朝鲜历史的体系中,以此作为反对日本殖民统治、争取民族独立的精神武器。

中国专门性的古朝鲜研究始于20世纪90年代中期,可以说是继20世纪上半叶及80年代的研究业绩之后掀起的新一轮古朝鲜研究热潮,它的起因与中韩建交、朝鲜发掘“檀君陵”、“东北工程”的启动等有直接关系。

1992年,中韩两国正式建立外交关系,数年之后两国各方面的交流与合作呈加速发展趋势。在双方广泛、深入交流过程中,中国学者较为惊讶地发现,韩国的古代东北亚史研究在观点、研究方法、史观上与中国学界大相径庭。同时,对一批批来中国踏查东北历史遗迹和在中国东北地区追寻韩国历史文化源流的做法深感不解,甚至是反感。由此,引起中国学者们对朝鲜古代史、中国古代东北史,以及对东北亚关系史的极大关注。

1993年,朝鲜学界宣布在平壤近郊发掘出檀君墓,以此主张檀君并非神话人物,而是实实在在的古朝鲜国创使者,并在第二年,朝鲜政府投入巨资修筑了规模宏大的、金字塔式“檀君陵”,作为民族和国家象征的系统建筑。朝鲜学界还主张,古朝鲜国是由古代朝鲜民族建立的、以平壤为中心支配辽东地区乃至部分辽西地区的东北亚强国。朝鲜学界的这一动向,实际上完全否认了以往传统的箕子朝鲜说,同时意味着朝鲜早期国家的建立年代与中国中原王朝相当,对此,中国学者们提出诸多质疑,进一步激发了中国学者对古朝鲜的深入研究。

朝鲜檀君陵

朝鲜自称发现的檀君遗骨

2002年,在上述背景和学界动态下,中国鉴于国外学界的相关研究动向和国内东北边疆历史及现状研究的薄弱环节,由中国社会科学院边疆史地研究中心牵头,发动东北三省的相关学者,展开了国家重大研究课题“东北边疆历史与现状系列研究工程”(简称“东北工程”)。不过随着2006年“东北工程”的结束,这一研究热潮降温,研究成果数量呈逐渐下降趋势。

中国学界在古朝鲜问题上,重点关注箕子朝鲜,以此否认檀君朝鲜的存在,强调朝鲜半岛最早国家由中国人建立,并重点阐述中国古代文化对朝鲜半岛文明进程的深刻影响。

中国学者首先指出古朝鲜居民与殷商人有亲缘关系。不少研究者认为,箕子至半岛之前,半岛已是商代在海外的属地,当地居民的主体也是从中国大陆迁移过来的东夷族。箕子迁到朝鲜半岛时大批殷商人随之而来,与良夷(东夷族分支)结合建立政治共同体。

其次,主张箕子集团在半岛建国后,对朝鲜半岛社会经济发展产生巨大影响。

最后,认为古朝鲜的核心文化皆属殷商文化体系。张碧波说,箕子集团“改造了古朝鲜的原始文化,把殷商文化与朝鲜古文化结合,建构了有特色的古朝鲜新文化。”他认为,古朝鲜的多扭几何纹镜受商代铜镜影响,古朝鲜的支石墓是山东半岛的东夷文化北上传播至朝鲜半岛的结果。

1993年朝鲜宣布发现“檀君陵”,和2002年中国学界实施“东北工程”,先后对韩国学界产生极大的冲击和影响。此后,从韩国学界到一般民众对包括古朝鲜历史在内的古代史问题的关注度空前高涨,研究队伍和研究领域不断扩大,社会团体和新闻媒体大力宣传,不同规模的相关学术活动不计其数。

韩国学者尹乃铉的《古朝鲜研究》,厚达900多页,是继李丙焘之后,在韩国第二部具有较大影响力的古朝鲜历史研究专著。他的基本观点与朝鲜学界20世纪七八十年代的观点相似,即主张古朝鲜“辽宁中心说”,明确界定古朝鲜就是檀君朝鲜。他不完全否认箕子东来说,但只认为箕子政权在古朝鲜时期是边缘小国。他的一系列观点,一度遭受韩国正统史学者的激烈批评和指责,但随着20世纪90年代中期以来韩国古朝鲜研究热潮的掀起,他的部分学说逐渐为韩国主流学派所吸收,更受在野史学学者和民众的欢迎和赞赏。

韩国在野史学派的基本观点是,古朝鲜就是檀君朝鲜,箕子朝鲜和卫满朝鲜作为两个流亡政权与古朝鲜无关。他们还通过对古朝鲜和中国考古文化进行超时空比较,主张古朝鲜文化比中国早1000年左右,古朝鲜文化是中国文化的重要源流之一,同时强调檀君神话并非神话,是历史事实,公元前20000年左右时期辽东南部及半岛西北部地区考古文化均为古朝鲜文化遗存。此外,韩国学界大力淡化中国商周文化对半岛的影响。

由于资料稀缺,阐明古朝鲜历史的具体真相还有许多困难,过去反复讨论的古朝鲜建国、疆域、中心位置等问题仍没有多大进展。

近几年“檀君朝鲜”问题成为新的研究争论点,特别是半岛学者对檀君朝鲜不但视为信史,从否定到认可,而且不断提升檀君朝鲜的历史地位。而中国学界,大多数学者认为檀君朝鲜就是一个关于天帝之子桓雄与熊女婚配生成檀君的神话故事,更多视之为古朝鲜的文化加以论及。

四、韩国在野史观的当代社会影响力

近年来,韩国在野史学发展较为迅速,尤其是在网络、影视等新媒体作用下,影响迅速扩大。目前,韩国在野史学者非常活跃,他们不仅出版书籍,发表论文,还举办各种民族史培训班。

目前韩国到底有多少广义的在野史学者,很难做出准确统计。2007年,尹乃铉等人在一份研究报告中,列举了韩国古代史领域的35位在野史学者和非主流讲坛史学者。这还只是韩国古代史领域部分影响比较大的在野史学者和非主流讲坛史学者。

现在,韩国史学界也不能忽视在野史学的存在。2005年韩国国史编纂委员会召开的“古朝鲜史的诸问题”学术讨论会,邀请高濬焕等三位在野史学者发表论文,又请正统讲坛史学者进行评论。韩国大学内非主流讲坛史学者也在增多,在野史学者的部分观点已逐渐为正规学术机构所接受。

目前,在野史学已经同部分民众结合起来,形成一股社会力量。“正确我国历史市民纽带”、“历史文化市民连带”和“国学运动市民联合”等市民团体相继成立。2007年,尹乃铉在研究报告中建议韩国政府对在野史学的研究提供资助。

通过数十年的持续宣传和鼓动,韩国在野史学成功实现了广泛的民众化。例如,韩国国家足球队拉拉队“红魔”的象征——“蚩尤天王”就是受到了伪书《桓檀古记》的影响。在小说、漫画、电视剧等多种文化载体中也经常出现在野史学的内容,一些天文学者在电视节目或书中把伪书中所记载的天文记录当作“事实”来介绍。

韩国在野史学的阴影渗透到了韩国社会的方方面面,甚至韩国总统的演讲中都出现了在野史学的痕迹。2013年,时任韩国总统朴槿惠在光复节祝辞中引用了《桓檀古记》中的内容,因而引起争议。2015年,朴槿惠又反复引用了同一内容。

自2008年以来,右翼保守政党在韩国长期执政,使得韩国社会普遍出现右倾化现象。特别是2013年朴槿惠政府上台以后重新回到朴正熙时代的历史观,这给极右翼在野史学创造了重新抬头的良好机遇,也引发了历史教科书国定化问题等不少争议与风波。

据韩国古朝鲜史代表学者宋镐晸分析,朴槿惠政府于2013年底为“克服殖民史学,振兴上古史研究”编织预算数十亿韩元,并且在教育部设“历史教育支援小组”,还拟定出“韩国史研究综合计划”。同时,韩国国会也出台“东北史历史歪曲对策特别委员会”特别机构,给在野史学者提供了活动舞台。

在右倾化的政府政策支持下,韩国在野史学逐渐开始抬头,重演了过去70~80年代曾出现的围绕上古史诸问题展开论战的局面。

五、韩国正统史学者的反击

学者指出,非学术、非理性的治史风气蔓延于韩国史研究领域,而民众又狂热于此,究其原因,源自长期受殖民压迫的历史经验及其留下的心理阴影。

1987年,当时韩国精神文化研究院(现韩国学中央研究院)召开《韩国上古史诸问题》公开讨论会,不料此次会议竟成为在野史学团体声讨正统史学的批判大会。大批普通听众被动员起来,在会场大声喧哗,声讨史学界的以往研究方法与通说,诬蔑性的称其为“亲日殖民史学”,甚至去辱骂学者。

韩国正统史学家们经此次羞辱恍然大悟,开始认识到事态的严重性,在野史学的非学术性活动给民众灌输歪曲的史观,误导他们,以致对社会起到消极作用。因此以李基白等为中心的当时史学界代表学者,于1988年创刊《韩国史市民讲座》,开展了对普通民众的历史教育。

尽管如此,韩国正统史学界多数学者经此事件,对在野史学的非学术性言论视而不见,不予理会。因为这些人无法与其辩论学术问题,还是不去招惹为好。在野史学界要的不是严谨的学术讨论,而是以“群众批斗”方式贬抑学者。因此韩国正统史学界认为,与在野史学争论学问毫无价值,于是一贯采取“无对应”原则。

2015年底,李德一等韩国在野史学者对东北亚历史财团立项的《东北亚历史地图》绘制项目提出严重抗议,其理由是学界照搬了日本帝国主义的学说或中国的主张。经媒体报道,在社会引起了不小的风波。而韩国国会议员中,无论是执政党还是在野党都一边倒地支持代表在野史学的李德一。其结果是,数十名历史学者参与、历经8年时间和投资47亿韩元的东北亚历史地图编撰工作处于被搁置状态,韩国正统史学出现被在野史学歪曲的危机。

韩国正统史学者奇庚良直斥,“如果真的出现这种情况,韩国就会成为国际笑柄,将会极大损伤国际学界对韩国史学界学术水平的评价。”

同年,李德一还发表文章批判谭其骧的《中国历史地图释文汇编》东北卷。而经过几次公开辩论会,韩国在野史学者就连基本的史料解读能力都不具备的事实暴露无遗,他们极其缺乏专业知识与训练,并且其主张亦荒谬,毫无学术价值。

但这些人的“杀手锏”并不是严谨的学术论证,而是宏观建构起的“敌我阵营”理论框架,即把现在的争议视为殖民史学阵营与民族史学阵营之间的对抗,将自己定位为“民族主义史学”一方,以此来占据道义上的制高点。在野史学者提出的“阵营”论,虽然荒唐甚至可笑,但不甚了解历史真相的韩国国会议员们却认同他们一方,毕竟所谓民族史学占道义上的优势,反而对正统史学界意见拒之不理。

在国会听证会上,不仅右翼保守党议员,甚至进步政党人士及知识分子也都对在野史学主张的“伟大的上古史”津津乐道,这给韩国正统学界不小的震撼。韩国学界深感历史认识危机,因此自2016年便开始积极去回应。奇庚良等年轻学者批判在野史学者为“伪史学”和“历史法西斯”。一贯为在野史学一方代言的韩国大众媒体也开始关注正统史学界的“反击”。

奇庚良指出,“伪史学”想要确定作为伟大民族一员的真实性和成为遥远上古史中强大国家一员的欲望,使之抬高民族优越性而贬低其他民族,把专业学者的史学界污蔑为“殖民史学”并蛊惑民众,这是典型的“法西斯主义”。

奇庚良还提到,从韩国民众接受“伪史学”的情况可以看到其独特之处,即明明是以法西斯主义为基础的主张,但在很多情况下,无论是保守右派还是自称进步的人士都没有对之排斥,反而加以接受。这主要源于伪史学在表面上所标榜的“民族主义”和“反殖民史学”,这也反映了韩国人的思维在“沙文主义”方面所具有的脆弱构造。

奇庚良认为,目前韩国历史学受到“国家权力的不当干涉”和“伪历史学的攻击”双方面的围攻而遭遇危机。如何在这种夹缝中把握均衡并克服冲击,是摆在韩国史学者们面前的沉重课题。

随后,韩国中坚学者们也纷纷加入战列,宋镐晸发表文章谈到近年来一些韩国在野史学者欲篡改历史等不良企图,进而称其为“伪史学”,并分析批判了其背后的错误历史认识,认为否定古代殖民统治的历史事实,其根本原因在于近代日本殖民地历史经验带来的“受害者心态”,并指出韩国在野史学者的主张与现代社会发展背道而驰。

接着,韩国古代史学会、庆熙大学古代史·考古学研究所、汉城百济博物馆共同开办《2016韩国古代史市民讲座》,向广大民众普及正确的历史知识。这也是继1988年开办《韩国史市民讲座》应对在野史学后,韩国学界30年来第一次正面回应。庆熙大学的古代史·考古学研究所所长赵仁成教授针对此次活动目的表示:

“政治、经济上的困难会导致社会右倾化现象,现实生活越是困苦,越容易沉迷于‘历史幻想’之中……正如日本长期的经济萧条导致了日本年轻一代的右倾化,外汇危机以来韩国长期经济不景气,这间接导致了历史认识右倾化现象。”

此外,与70~80年代的在野史学相比,韩国近年来的在野史学者经济动因更多一些。他们高举打倒“殖民史学”的旗帜,实际上真正希望的是以此为名分拿到更多项目经费而已。

总之,韩国在野史学群体成为了韩国历史学发展的障碍,给社会造成不少消极影响,甚至成为弊端,例如给青少年灌输盲目的国粹主义思维、狭隘的民族自尊心与爱国心等。但与70~80年代不同,韩国正统史学界不再坚守“无对应”原则,而是以新锐学者为中心,积极批判在野史学的谬论,把社会舆论引向健康的方向。尽管改变整个韩国社会的历史认识,可能还会需要比较长的一段时间。

结语

韩国所谓在野史学者群体自认为继承了近代民族主义史学衣钵,极力宣扬重构“民族伟大的历史”。而右翼倾向的政界,以及韩国社会上尚存的强烈民族主义情绪,则是它得以存在的基础。

事实上,对于韩国在野史学而言,“历史事实”并非是他们所关注的对象,他们只对“伟大的韩民族历史”等具有鼓动性、刺激性的话题感兴趣。比如,他们热衷于“论证”韩国古代曾经是“大帝国”,强有力地支配过中国大陆及日本,是世界最古老文明发源地之一等“命题”。而且对毫无根据、也不可能有根据的此类论点,坚信为“历史事实”。

然而,正如学者指出,历史学不是某种随意的“看法”或“感动”,它是一门客观中立的严谨社会科学。对于这些韩国在野史学者,真正重要的是信念,至于有无根据是无关紧要的。因此与之讨论学问,通过相互交换意见而增进学术发展是不可能的。

赵宇然、朴灿奎等学者认为,我国学界亦无需对韩国在野学者的言论过于敏感,更没必要与之论理。因为宗教信念与学问之间,本来就不存在什么学术争议问题。回应其谬论,反而会更加助长其气焰,对于东北亚历史研究有百害而无一利,甚至会对两国民众情绪带来消极影响。

学者提醒道,但有一点值得注意,我们不应因为韩国在野史学群体就断绝与正统史学界的正常学术交流,这两类群体之间有着全然不同的历史认识。而且以纯粹历史学的视角来看,韩国正统主流史学界与我们是站在同一阵营里的。

但是,从最近的一系列争议事件来看,在当代互联网环境之下,如何应对韩国历史激进主义者引发的冲突和对立情绪,恐怕已成为学术研究领域之外新的问题。

参考资料:

《韩国人的历史观与中韩关系》,王元周,《国际政治研究》2009年第4期

《近二十年来中外学界对古朝鲜的研究与课题》,李宗勋,延边大学学报,2016年5月,第49卷第3期

《伪史学与历史法西斯主义》,[韩]奇庚良,郑永振(译),《东疆学刊》2017年10月,第34卷第4期

《韩国非主流“研究者”群体的高句丽史认识倾向》,赵宇然、朴灿奎,《东疆学刊》2017年10月,第34卷第4期

-

- 燕云十六州是怎么丢的

-

2023-11-23 13:14:28

-

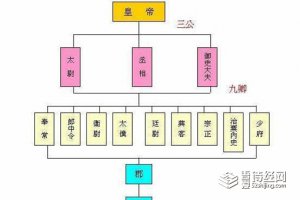

- 御史台相当于现在的什么机构

-

2023-11-23 13:12:23

-

- 孙策是不是孙权叫人杀的啊

-

2023-11-23 13:10:17

-

- 世界上最早的纸是什么时期(世界上最早的纸是什么时期发明的)

-

2023-11-23 13:08:11

-

- 黄老治术是什么意思

-

2023-11-23 13:06:05

-

- 为什么古人都说蜀道难(古人对蜀道难的评价)

-

2023-11-23 13:03:59

-

- 马可尼发明了什么

-

2023-11-23 13:01:54

-

- 后金为什么改国号为清

-

2023-11-23 12:59:48

-

- 灯谜起源于什么朝代啊(猜灯谜源于朝代)

-

2023-11-23 12:57:42

-

- 真实历史上周世显是怎么死的 周世显是谁

-

2023-11-23 12:55:36

-

- 历史上李俶真的对沈珍珠一往情深么

-

2023-11-22 17:39:57

-

- 历史上甄嬛是乾隆母亲吗?

-

2023-11-22 17:37:51

-

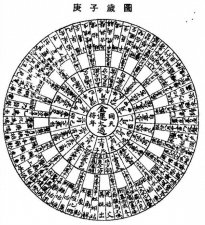

- 历史上的庚子年都发生了什么?你知道庚子年哪些大事件?

-

2023-11-22 17:35:45

-

- 历史上的斯多亚学派及他们的经济理念

-

2023-11-22 17:33:40

-

- 历史上十大最奇葩的吉尼斯世界纪录 看完后不可思议的记录

-

2023-11-22 17:31:34

-

- 历史上残酷的刑法“炮烙之刑”竟然来自家庭妇女的常用工具!

-

2023-11-22 17:29:28

-

- 历史悠久的远东第一监狱,上海提篮桥监狱

-

2023-11-22 17:27:22

-

- 历史上真实的魏忠贤,其实是这样的(八)

-

2023-11-22 17:25:17

-

- 历史上的貂蝉真的存在吗?

-

2023-11-22 17:23:11

-

- 历史上的今天(12月13日)-南京大屠杀

-

2023-11-22 17:21:05

美国最无能的五位总统 比特朗普还让人生气

美国最无能的五位总统 比特朗普还让人生气 十大元帅十大将军排名有哪些 开国十大元帅十大将军排名介绍

十大元帅十大将军排名有哪些 开国十大元帅十大将军排名介绍 开国十大元帅十大将军排名,军衔最高的20人(朱总司令第一)

开国十大元帅十大将军排名,军衔最高的20人(朱总司令第一) 世界上最快的摩托车,道奇战斧最高时速676Km/h(售价600万元

世界上最快的摩托车,道奇战斧最高时速676Km/h(售价600万元 武则天外貌3d复原图,英气十足的俊俏自带一股王者风范

武则天外貌3d复原图,英气十足的俊俏自带一股王者风范 古代四大美女古尸复原图 杨玉环真实长相图片

古代四大美女古尸复原图 杨玉环真实长相图片 美剧排行榜前十豆瓣评分高 男人必看十大美剧

美剧排行榜前十豆瓣评分高 男人必看十大美剧 四世三公是什么意思,四世三公相当于现在什么官

四世三公是什么意思,四世三公相当于现在什么官 目前中国围棋十大高手排名 第十位居然是一名女棋手

目前中国围棋十大高手排名 第十位居然是一名女棋手 日本春宫图 古代日本的令人震撼的性姿势

日本春宫图 古代日本的令人震撼的性姿势